Temps de lecture : 13 min

Le local est à la mode. Mais entre les croyances et les nombreux raccourcis, Bruno Parmentier prend le temps de décrypter, en exclusivité pour StripFood, cette tendance de consommation dont tout le monde parle. Selon lui, le manger local (comme le bio) serait davantage un phénomène culturel qu’un phénomène économique. Pour autant, tout cela ne doit pas conclure à la moindre influence de ce courant, bien au contraire…

Stéphane Brunerie

Avec déjà 2 périodes de confinement, la nourriture locale semble de plus en plus à la mode ; on ne compte plus les colloques ou articles de journaux sur ce sujet et beaucoup pensent que, de ce point de vue, l’année 2020 pourrait bien marquer un tournant dans l’alimentation des français, dans le sens d’une meilleure « autonomie alimentaire » de nos différentes villes ou régions, et d’une lutte plus efficace contre le réchauffement climatique.

En effet, l’arrêt brutal de l’économie a fait prendre conscience de l’importance des marchés mondialisés, de la spécialisation des régions sur seulement quelques productions agricoles, de la vulnérabilité des flux logistiques, de la concentration des centrales d’achat, du rôle central de la grande distribution, etc.

Prenons du recul pour voir ce qu’on peut en espérer vraiment.

Le confinement a consacré l’efficacité de la politique agricole commune européenne

L’Europe agricole a été inventée dans les années 50 et 60 alors que la population avait été traumatisée par les pénuries de la guerre mondiale et de l’après-guerre. Rappelons que la France a été sous le régime des tickets de rationnement jusqu’en 1948, et que le Préfet de police de Paris a fixé le prix du pain jusqu’en… 1978 ! À cette époque, un grand pays agricole comme la France n’était pas autonome, et c’était le cas de la grande majorité des régions européennes. Heureusement… il y avait nos colonies qui complétaient nos rations alimentaires (sauf en périodes de guerre !).

Cette politique agricole commune a permis une augmentation considérable de la production.

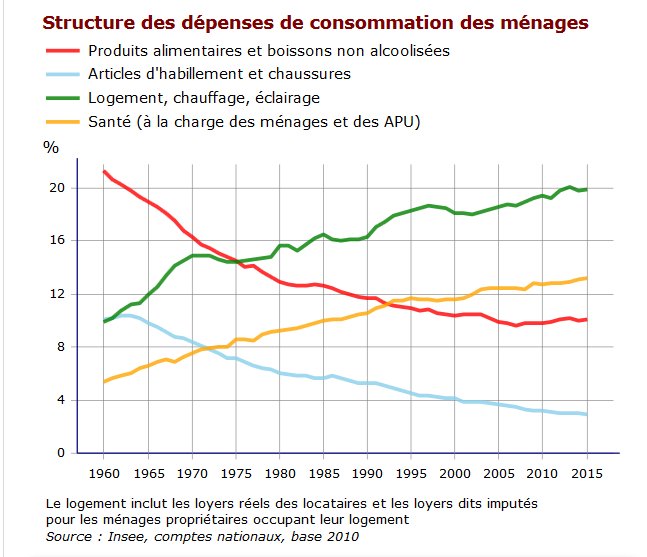

L’accès à la nourriture s’est vraiment démocratisé ; par exemple un ouvrier au salaire minimum devait travailler 4h24 pour se payer un kilo de poulet et actuellement environ 1h. En 1960, les Français consacraient en moyenne 38 % de leur revenu pour s’acheter de la nourriture consommée à domicile et actuellement environ 14 %. Ils consacrent dorénavant davantage de fonds pour se loger que pour se nourrir, et même le budget « loisirs » est en train de dépasser le budget « alimentation » ! Au sens absolument strict, nous nous sommes tous payés notre téléphone portable avec les économies faites sur la nourriture !

Au mois de mars, toute l’Europe s’est confinée, la peur des pénuries est revenue instantanément, mais il faut bien constater que chacun des 448 millions d’européens a pu manger, y compris dans les régions, fort nombreuses, qui sont très loin de l’autonomie alimentaire ! On a mangé en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suisse, et dans de nombreux autres pays dont les paysans sont très loin de pouvoir nourrir leur population. L’Europe a franchi avec grand succès ce gigantesque crash-test !

On a par exemple eu peur de manquer de farine dans les supermarchés français ; c’était méconnaître le fait que la France produit 3 fois plus de blé qu’elle ne consomme de farine (notre moisson sert pour 1/3 à la consommation humaine, 1/3 à la consommation animale et 1/3 à l’exportation). En fait nous avons manqué provisoirement de capacité d’emballage de cette farine par paquet de un kilo ! De la même manière nous avons cru manquer d’œufs, alors qu’en la matière justement la France est autonome : elle produit et consomme environ 40 millions d’œufs par jour ; on a simplement eu une petite pénurie provisoire de cartons d’emballages de 6 ou 12 œufs !

Bien sûr, il était légitime de craindre que l’épidémie conduise par exemple à la fermeture du plus grand marché alimentaire d’Europe, Rungis, tout comme à côté on avait fermé l’aéroport d’Orly ; Heureusement, rien de tel ne se produit.

Finalement, les deux vrais risques pour la nourriture des français ont été la fermeture des frontières internationales, non pas pour les camions, mais pour les migrants, ce qui a rendu problématique l’arrivée dans les campagnes des quelque 200 000 travailleurs saisonniers qui ramassent leurs fruits et légumes (mais on a rouvert ces frontières avant l’été finalement), et la très forte dépendance de nos élevages à l’arrivée de soja et de maïs d’Amérique latine (mais heureusement le trafic portuaire a continué à fonctionner).

Globalement, l’Europe agricole a tenu, et la grande distribution aussi, tout le monde a pu manger, bravo, merci !

Il faut améliorer notre système d’approvisionnement alimentaire local des plus démunis

Un vrai point noir cependant : pendant la crise, nous avons découvert que nous avions de gros problèmes d’approvisionnement alimentaire de tous les gens qui sont « à la marge » : travailleurs pauvres, étudiants fauchés, familles monoparentales, chômeurs en fin de droits, travailleurs au noir, sans domicile fixe, réfugiés, etc. Avec la fermeture des cantines scolaires et des restaurants universitaires qui leur donnaient accès à une nourriture pas chère du tout, de très nombreuses personnes ont rejoint ceux qui auparavant bénéficiaient de tous les systèmes organisés pour donner une deuxième chance à notre immense gâchis alimentaire : banques alimentaires, restaurants du cœur et autres soupes populaires.

En fait les demandes ont doublé ou triplé, alors qu’en période « normale » 5,5 millions de personnes recevaient déjà ponctuellement ou régulièrement des aides alimentaires ! On a même observer des étudiants qui venaient aider bénévolement et qui demandaient aussi à être bénéficiaires !

Rappelons que l’on jette environ le tiers de la nourriture produite dans le monde, soit 1,3 milliards de tonnes, et plus de 200 kilos par personne et par an dans les pays riches.

Une bonne partie de cette gabegie vient de nos systèmes industrialisés collectifs. Auparavant, près de 20 millions de français déjeunaient quotidiennement dans les restaurants, qui ont tous fermé, et les cantines (qui ont fermé pendant le premier confinement, mais moins lors du deuxième). La plupart des marchés ouverts ont aussi fermé lors du premier confinement. Justement là où nos banques alimentaires s’approvisionnaient traditionnellement. Le gâchis s’est déplacé ailleurs, dans les champs lorsqu’on n’a pas pu récolter, ou à domicile, des lieux que nos systèmes solidaires ne sont pas organisés pour toucher. On a donc à la fois un afflux considérable de gens et pas assez d’approvisionnement dans les centres de distribution de nourriture, qui en plus manquent de main d’œuvre. Et trop de fruits et légumes, de lait, de viande, de poisson et autres produits périssables ne sont plus récoltés, ou restent invendus.

Il convient évidemment de mobiliser de fonds plus importants pour soutenir les producteurs (aide au stockage de lait et de viande), les associations humanitaires, les territoires les plus en souffrance et directement les personnes fragilisées (distribution de chèques d’urgence alimentaire, aides directes aux bénéficiaires du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique), etc.

Mais cela oblige également à revoir l’ensemble des systèmes d’aides alimentaires aux plus démunis. Et à observer que, si on arrive à diminuer drastiquement notre taux de gâchis, ce qui serait une excellente nouvelle pour la Planète, il conviendra d’organiser d’une manière ou d’une autre un approvisionnement alimentaire à la source pour les plus démunis, qui de fait vivaient pour partie du recyclage des excès de ce même gâchis !

Là, l’action résolue vers une certaine autonomie alimentaire des différentes régions, départements et municipalités peut représenter un plus incontestable ! Car l’attention efficace aux plus démunis ne peut être que micro locale !

Avec la croissance de l’urbanisation, l’autonomie alimentaire est largement un mythe

Un humain en bonne santé consomme un peu plus d’un kilo de nourriture solide par jour ; en comptant les gâchis divers, on est plus près de 2 kilos par personne et par jour. L’île de France compte un peu plus de 12 millions d’habitants ; il faut donc approvisionner cette région avec 25 000 tonnes de nourriture chaque jour (plus de 1 000 gros camions !) ; par exemple 7 millions d’œufs quotidiennement… Qui peut penser qu’on peut rêver d’une autonomie alimentaire dans cette région très urbanisé ? Elle a forcément besoin d’aller chercher sa nourriture beaucoup plus loin.

Gardons à l’esprit que, pour nourrir une ville européennes, compte tenu des densités habituelles, il faut disposer de deux à cinq fois la superficie de la ville en champs agricoles productifs. On a calculé que si on mettait en culture toutes les terrasses disponibles du Paris intra muros, on pourrait cultiver 300 hectares (à comparer par exemple aux 3 200 ha de l’aéroport de Roissy ou aux 1 943 ha du parc de loisirs Euro Disney !).

De la même manière, il est très illusoire de penser que l’Hérault, département qui dispose de peu de ressources hydriques et agricoles, pourrait nourrir Montpellier, la Gironde Bordeaux, ou le Nord Lille, Roubaix et Tourcoing.

Les villes moyennes sont, de ce point de vue, dans une situation légèrement plus favorable ; Il est probablement moins difficile quand on habite Castres, Cholet où Colmar d’imaginer de se nourrir de façon significative à partir de champs situés à moins de 100 kilomètres.

Dans les petites villes, là d’accord : à Dole, Divonne ou Doué la Fontane la solidarité locale ville-campagne peut prendre tout son sens.

Mais c’est aussi vrai dans l’autre sens, car la spécialisation sur certaines productions a fait la richesse de nombreuses régions : que feraient les viticulteurs du bordelais s’ils devaient écouler l’essentiel de leur production localement, ou les producteurs de melons charentais, sans oublier les céréaliers de la Beauce, les betteraviers du Nord-Pas de Calais et les éleveurs bretons ou du Massif central ? S’il fallait vraiment produire du blé, du sucre, du vin, du melon, des abricots et du cochon dans chaque canton de France, il n’est absolument pas sûr que chacun mangerait à sa faim !

En fait, l’autonomie alimentaire concerne principalement le maraîchage : les salades, haricots verts, radis et carottes, que l’on a évidemment intérêt à produire au plus près des lieux de consommation, compte tenu du fait qu’ils doivent être consommés très rapidement après la récolte. D’ailleurs, de tout le temps, les villes se sont dotées de ceintures maraîchères, ainsi que de « jardins ouvriers » et autres banlieues riches en jardins potagers. Ces produits sont très emblématiques, très symboliques, et dotés d’une grande charge affective, on adore les acheter aux producteurs directement sur les marchés, mais n’oublions pas qu’ils ne représentent en fait qu’une petite partie de notre alimentation.

Les produits bruts ne représentent qu’une faible partie de nos dépenses alimentaires

Les produits achetés et consommés brut, fruits et légumes locaux de saison, riz, lait frais, viande de boucherie, ne représentent en fait que 20 à 25 % de nos achats alimentaires. Le reste est consacré à des productions de l’industrie agro-alimentaire : pâtes, pain, conserves, surgelés, plats préparés, biscuits et confiseries, boissons, etc. Ces productions qui sont passées par la case industrie peuvent rarement être produites et consommées localement pour l’essentiel, car en la matière il y a quand même beaucoup d’économies d’échelle.

Bien sûr on peut tous rêver du charcutier qui fabrique son saucisson à partir de porcs élevés juste à côté de son petit commerce, ou de l’éleveur de chèvres si sympathique qui produit lui-même ses fromages fermiers, mais comprendre en même temps qu’il s’agit bien là de l’exception qui confirme la règle !

De plus, en matière de fruits et légumes, la fraîcheur s’exprime en heure, ou éventuellement en quelques jours. L’idée d’aller faire ses courses sur le marché une fois par semaine doit de ce point de vue là être reconsidérée !

En effet, dès qu’il est cueilli, et donc coupé de la plante qui le nourrissait, ce fruit ou ce légume va tenter de continuer à survivre ; pour ce faire il n’a d’autre choix que d’utiliser ses propres nutriments, les décomposant afin de garder ses cellules vivantes, et il s’appauvrit donc rapidement. Par exemple la vitamine C, qui aide le corps humain à absorber le fer, à réduire le taux de cholestérol et protéger contre les radicaux libres, est également particulièrement sensible à l’oxygène et à la lumière. Dans les légumes feuilles, cet oxygène et cette lumière sont abondants, résultat, les épinards vieux d’une semaine n’en ont plus du tout ! Pour les légumes racines, plus massifs, c’est moins grave, mais quand même une carotte d’une semaine en a perdu 27 %. Les légumes fruits (tomates, haricots verts, etc.) et les légumes fleurs (brocoli, chou-fleur, etc.) sont intermédiaires.

Parfois, le froid du réfrigérateur peut ralentir cette dégradation, mais il a aussi d’autres inconvénients : on sait par exemple qu’il ne faut absolument pas mettre au froid les oignons, ails, pommes de terre, tomates, avocats ou le basilic et le café…

Donc la stratégie consistant à manger des légumes frais dans les 3 premiers jours après les courses, et ensuite passer à la conserve ou au surgelé est en fait très adaptée ! Le plus important est de ne pas cesser de manger des fruits et légumes.

L’avantage considérable des conserves et des surgelés est qu’ils ont été travaillés le jour même de la récolte, car les usines sont tout près des champs et le rythme des récoltes se règle en fonction des chaines de traitement. Parfois un petit pois est surgelé moins de 3 heures après la récolte, une performance inaccessible à ceux qui font leurs courses hebdomadaires au marché ou au supermarché ! Et cette rapidité compense largement les inconvénients de ne plus être frais, car une fois surgelé ou en conserve, le produit ne vieillit pratiquement plus. En quelque sorte, on a dans son congélateur ou son placard des produits bien plus frais que dans son panier de course !

Donc, si on peut, c’est vraiment bien de manger frais et local pendant 3 jours, mais pas les 4 autres jours de la semaine, à moins d’aller faire ses courses de produits frais tous les jours… et au total la part de production locale dans nos achats alimentaires se réduit encore !

L’approvisionnement local n’a que peu à voir avec la lutte contre le réchauffement de la planète

Un autre argument souvent utilisé en faveur du local consiste à dire que la diminution de la distance de transport entre le champ et l’assiette peut réduire considérablement notre impact sur le réchauffement climatique.

Réduire le kilométrage parcouru par le produit fini consiste à s’efforcer de diminuer ce qui ne représente qu’environ 3 % du réchauffement total.

Malheureusement, cette affirmation reste pour l’essentiel très anecdotique ! En effet la contribution de l’agriculture et l’élevage au réchauffement de la planète est causée pour plus de la moitié par les émissions de protoxyde d’azote (NO2), un gaz qui malheureusement a un pouvoir réchauffant 298 fois plus fort que le gaz carbonique et résulte pour l’essentiel de la décomposition dans le sol des engrais azotés. Ensuite vient le méthane (CH4), un autre gaz très délétère qui réchauffe 23 fois plus que le gaz carbonique, et qui est émis pour l’essentiel par les rots et les pets des ruminants, ou les boues des rizières. Le fameux gaz carbonique ne rentre en fait que pour environ 8 % des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture, Et dedans, le transport final du produit ne représente qu’une petite partie. Donc réduire le kilométrage parcouru par le produit fini consiste à s’efforcer de diminuer ce qui ne représente qu’environ 3 % du réchauffement total. Et encore, on peut aussi observer que très souvent l’approvisionnement local se fait en voiture ou en camionnette, lesquelles émettent proportionnellement plus de gaz carbonique au kilo transporté que les gros camions !

Les méthodes de production et d’industrialisation sont nettement plus impactantes, surtout lorsqu’il s’agit de transport par bateau, qui réchauffe très peu la planète. C’est ainsi qu’on a pu constater que l’agneau de Nouvelle-Zélande, élevé toute l’année à l’herbe, arrive au port du Havre chargé de moins de gaz à effet de serre que celui du Massif central, lequel passe une partie de l’année en bergerie à manger de la nourriture contenant des céréales et légumineuses qui ont-elles-mêmes été transportées (en tonnage nettement supérieur). Ou bien qu’à partir du mois de février la pomme du Chili arrivée par bateau à travers le canal de Panama pèse moins de gaz à effet de serre que celle de Normandie, qui a été conservée pendant 6 mois dans une armoire réfrigérée… On ne parle là bien sûr que du réchauffement de la planète, les choix de consommation peuvent aussi être fait à partir d’autres critères comme le développement local ou la solidarité nationale.

(NDLR : à ce sujet lire la contribution« Consommer en local, c’est (re)créer du lien pour (re)prendre conscience de la valeur de notre alimentation »)

Si on veut vraiment diminuer le poids carbone présent dans son assiette, il est nettement plus efficace de diminuer sa ration de viande, les quantités que l’on gâche, sa consommation de légumes de contre-saison, la part d’aliments transformés et ultra transformés, etc., plutôt que de se fixer de façon parfois obsessionnelle sur le nombre de kilomètres parcourus.

En fait, il conviendrait maintenant de commencer à s’inquiéter du fait que la nourriture que l’on mange a été produite sur des champs bordés de haies et qui n’ont pas été labourés !

La restauration collective pourrait être en avance sur l’approvisionnement local

Les associations de parents d’élèves militent toutes pour obtenir des prix très bas du ticket de cantine scolaire ; les syndicats font de même pour les restaurants d’entreprise. Résultat, on estime qu’environ 70 % du poulet servi dans nos cantines est importé du Brésil ou de Pologne, d’où il arrive en France nettement moins cher que celui de Bresse ou de Loué ! Et sur ce sujet électoralement très sensible, les collectivités locales leur emboîtent souvent le pas.

On estime que (hors confinement) 6 millions d’enfants fréquentent les cantines de la maternelle au lycée, ce qui représente environ 1 milliard de repas à l’année. Ceci constitue déjà une excellente base pour développer une politique alimentaire locale ou régionale !

Par exemple, en Loire Atlantique, le département sert 5 millions de repas par an dans les seules cantines des 83 collèges publics. Sur ce sujet éminemment collectif, et éducatif, l’objectif volontariste d’augmenter la part des ingrédients produits dans le département lui-même, contribuant ainsi à l’essor de l’agriculture locale, est quand même assez raisonnable. Surtout s’agissant d’un département de polyculture élevage où on produit déjà à la fois des céréales, des fruits et légumes, de la viande et du lait, ce qui est loin d’être le cas de la majorité des autres départements.

D’ailleurs le dit département communique assidument sur ce sujet : « Les équipes des restaurants scolaires sont aux fourneaux pour offrir aux élèves une restauration de qualité avec des produits bios, de saison, locaux et labellisés, des menus végétariens hebdomadaires et des buffets d’entrées. 125 chef·fes et second·es de cuisine ont été formé·es à la cuisine alternative et évolutive qui favorise les protéines végétales et des cuissons meilleures pour la santé ». Dans le département voisin de Maine et Loire, on proclame fièrement « qu’en 2019, 47% des approvisionnements étaient locaux ».

Ce qui restera toujours relativement anecdotique pour l’approvisionnement des particuliers prend ici tout son sens pour celui des collectivités.

Le manger local est d’abord un phénomène culturel avant d’être un phénomène économique

Prenons exemple sur l’agriculture et l’alimentation bio, qui connaissent un développement très important, avec des taux de croissance à deux chiffres, depuis une quinzaine d’années ; c’est peu de dire que cette filière a réussi sa percée médiatique. On peut avancer en caricaturant un peu qu’elle occupe 70 % des articles de journaux et des conversations des urbains. Et là, compte tenu de l’existence de labels contrôlés, on a des chiffres exacts. Et bien, finalement, ce secteur si médiatisé, en si forte croissance, ne représentait en 2019 que 8,5 % des surfaces et 6 % de la consommation alimentaire ! Autrement dit, un secteur qui occupe et préoccupe énormément les médias et les Français n’est finalement qu’un tout petit secteur économique, puisque 94 % de la consommation alimentaire des français reste non bio !

L’idée que le bio devienne majoritaire est une pure spéculation intellectuelle : les 2 pays européens qui sont les plus friands de ce type de nourriture, L’Autriche et la Suisse, n’en sont qu’à 14 % de parts de marché. Cela laisse évidemment de belles espérances de progression pour les écolos français, mais on est encore très loin des 80 % dont ils rêvent et qui, bien entendu, ne seront jamais approché.

En effet, côté consommateurs, il y a une différence considérable entre manger un œuf coque bio le matin et ne manger que du bio tous les jours, ce qui nécessite en fait un véritable changement de vie, d’organisation matérielle et de budget.

De la même manière, côté producteurs, il faut se rendre compte que c’est quand même beaucoup plus compliqué de produire en s’interdisant tout recours aux produits chimiques (sauf ceux qui sont autorisés par la filière comme le sulfate de cuivre !) ; bien entendu, comme dans toute profession, il y a une part de minorité militante et active, qui est prête à travailler plus et se compliquer la vie pour sauver la planète et se regarder fièrement dans leur glace le matin, tout en gagnant souvent moins ; mais ça ne peut évidemment pas être le cas de 80 % d’une profession.

En fait, la bio est avant tout un mouvement culturel, qui sert à réfléchir à sa place dans la Nature, son rapport à la Planète, son degré de solidarité entre ville et campagne, la construction de sa propre santé et de celle de ses enfants, etc. mais aussi à entraîner et motiver le reste des agriculteurs, ceux qui ne sont pas bio, pour qu’ils tentent de diminuer fortement leur usage de pesticides et de revoir leur propre rapport à la terre. Tout cela est parfaitement honorable et beaucoup plus important que le poids économique du secteur, même s’il n’est plus négligeable du tout avec 12 milliards d’euros par an.

Le local, lui, ne peut pas être mesuré de façon aussi précise puisque, d’une part, il ne bénéficie pas de label officiel, et que, d’autre part sa définition reste très variable.

La notion de circuit court peut en effet concerner à la fois la réduction du nombre d’intermédiaires entre le champ et l’assiette, le nombre de kilomètres parcouru (et chacun a son chiffre !), et la plus ou moins grande hétérogénéité idéologique des différents acteurs de la chaîne (certains puristes déniant le « vrai » caractère bio des produits vendus en Grande distribution). Il est donc impossible de donner des chiffres fiables et qui fassent consensus. Mais on peut évidemment imaginer sans trop de risque qu’il se passe la même chose que pour le bio : une préoccupation croissante, un intérêt renouvelé tant des consommateurs que des producteurs et des politiques, une bonne part des conversations… et en fin de compte quelques pourcents de la consommation réelle !

Tout comme le bio, le local est finalement un mouvement culturel très important et utile dans notre société, mais qui représente davantage un poids politique qu’un poids économique.